par J. Van Vliet, article d’opinion

Master in Engineering and Master in Sciences

Retired

Introduction

Suite à la prise de conscience à la fin du 20ème siècle d’une hausse inhabituelle des températures terrestres, des chercheurs américains ont développé une théorie du réchauffement global basé sur l’effet de serre dû au CO2 [1], en soulignant la responsabilité possible de l’homme dans le réchauffement observé: la poursuite des émissions de CO2 conduirait à une éventuelle catastrophe planétaire. Ces chercheurs ont présenté leur théorie au Congrès américain [2] et aux médias. Le monde politique international a réagi rapidement à cet alarmisme [3] en permettant à Assemblée Générale de l’ONU de décembre 1988 d’approuver la mise en place du GIEC [4].

Depuis plus de trente ans et malgré le manque persistant de preuve formelle, la peur du réchauffement global anthropique causé par le CO2 est propagée sans relâche par l’ONU et ses satellites PNUE, GIEC et OMM relayés par les ONG environnementales et les médias, suivis plus récemment par une fraction du monde académique occidental. Une puissante industrie des énergies renouvelables a été créée via des subsides et des certificats verts quitte à doubler ou tripler le prix de l’électricité. Cette industrie est prête à exploiter les nouvelles aubaines financières annoncées par l’Accord de Paris et le Green Deal de l’UE. Dans un tel contexte, le but avoué est que l’humanité change radicalement son comportement, fût-ce au prix d’une dictature environnementale: l’alarmisme médiatique est maximal, et même les enfants sont embrigadés dans le débat pour soi-disant « sauver la planète ».

Cette tentative rampante de prise du pouvoir a cependant buté contre un obstacle imprévu depuis le début de 2020, à savoir la pandémie du Coronavirus: le lockdown sanitaire a montré que la société pouvait changer son comportement de manière spectaculaire, mais au prix de conséquences économiques et sociales majeures. A la première attaque de la pandémie succède aujourd’hui une deuxième vague et il semble impossible de prévoir quand nous serons délivrés du virus.

Les ressources des Etats n’étant pas infinies, la question brûlante se pose aujourd’hui de l’affectation des moyens humains et financiers disponibles en fonction nos priorités: devons-nous avoir davantage peur d’une pandémie et de ses conséquences sociales et économiques incontestables ou devons-nous supputer une explosion incontrôlable de la crise climatique amorcée au 20ème siècle et modifiant de manière drastique et irréversible notre environnement ?

Le but du présent article est d’apporter des éléments de réponse à cette question en examinant, dans une perspective scientifique large et basée sur les observations plutôt que sur les modèles, la « crise climatique » démarrée durant la seconde moitié du 20ème siècle en essayant de tirer des conclusions applicables au 21èmesiècle.

1/ La crise ‘climatique du 20ème siècle

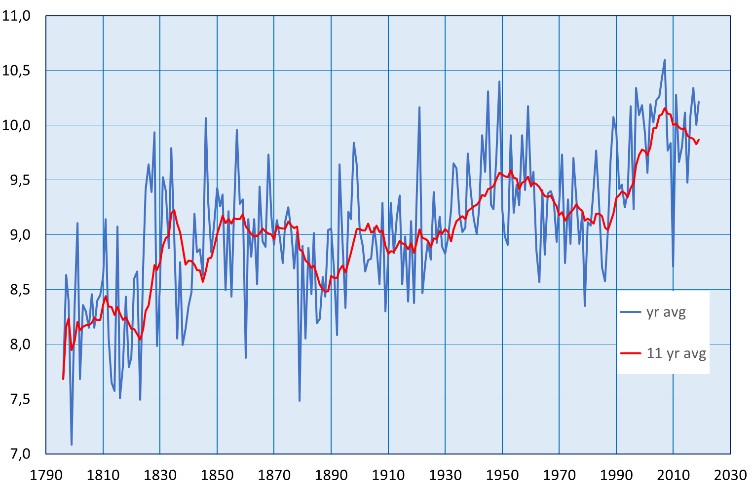

Il existe de nombreuses sources fournissant des historiques de température, mais il existe peu de séries chronologiques comparables à celle de l’Observatoire d’Armagh en Irlande du Nord pour la période 1796-2002 [5]; cette série est disponible sur le site web du Met Office britannique pour la période allant de 2002 à aujourd’hui [6]. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Belfast, le site d’Armagh présente des caractéristiques favorables: des écarts modestes de températures diurnes et annuelles, une exposition à l’Atlantique représentative d’une surface importante, l’absence d’effet d’îlot urbain et des instruments de mesure qui n’ont pas bougé depuis plus de deux siècles. Il s’agit donc d’une série particulièrement soignée d’une véritable température locale, avec un minimum de corrections.

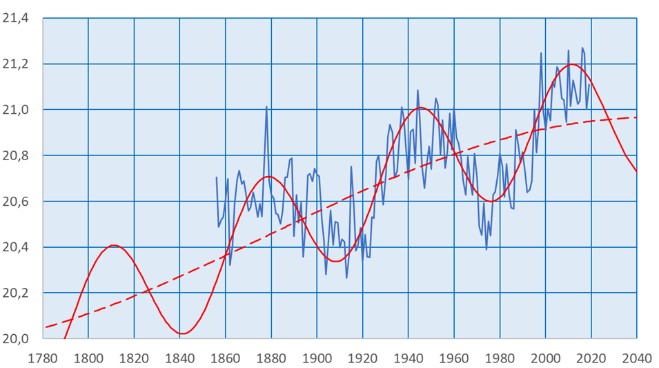

Cette évolution (Fig. 1) peut être décrite de manière sommaire comme suit: à la fin du Minimum de Dalton, à partir de 1823, les températures augmentent rapidement de 2,4°C en 5 ans (ou de 1,2°C en 12 ans selon les valeurs lissées) et se stabilisent autour de 9°C jusqu’en 1930, à l’exception d’une baisse de température vers 1890; la première moitié du 20ème siècle est caractérisée par une montée de 0,5°C selon les valeurs lissées; elle est suivie d’une baisse de température allant de 1950 à 1979; la deuxième moitié du siècle connaît à partir de 1979 une augmentation de 2,2°C jusqu’en 2007 (ou de 1,1°C à partir de 1987 sur base des valeurs lissées): c’est cette période qui a motivé la mise en place du GIEC. La période suivante 2007-2019 est marquée par une légère diminution des températures lissées de l’ordre de 0,2 °C: cette période est évoquée dans la littérature climatique actuelle sous le vocable de « pause ou hiatus de température » [7].

L’évolution de la température lissée confirme le caractère marqué de la montée de température amorcée en 1979. La vitesse d’augmentation observée à partir de 1823 lui est cependant sensiblement supérieure avec pour les courbes lissées 0,10°C par an à partir de 1823 contre 0,06°C par an à partir de 1987. Ces montées de température restent cependant modestes en regard de celles observées lors des cycles de Dansgaard-Oeschger [39] et qui sont typiquement de 8°C en 40 ans ou 0,20°C par an.

En conclusion, l’augmentation de température de la seconde moitié du 20ème siècle n’a rien de réellement exceptionnel. Le terme de « crise climatique » paraît donc exagéré.

Pour tenter de comprendre cette évolution de température, il est utile d’examiner l’influence de 3 facteurs différents, à savoir les températures océaniques, l’effet de serre et l’activité solaire.

2/ Les températures océaniques

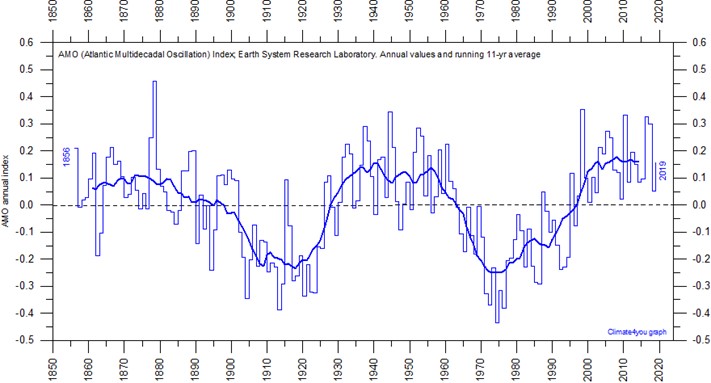

Les climats tempérés de l’Europe occidentale et du Nord-Ouest de l’Amérique sont influencés par les températures de surface des océans adjacents: ces températures de surface sont caractérisées sur le long terme [8] par des fluctuations de type oscillatoire aussi bien pour l’Atlantique (AMO ou Atlantic Multidecadal Oscillation) que pour le Pacifique (PDO ou Pacific Decadal Oscillation). Nous nous limiterons ici à l’oscillation AMO [9] représentative de l’Atlantique Nord et quantifiée par l’indice AMO.

Cet indice AMO est calculé comme suit: au départ de la base de donnée Kaplan des températures de surface (SST) de NOAA [10], une température moyenne de surface est calculée entre 0° et 70° de latitude nord; la tendance temporelle ou « trend » de la série de température est éliminée, le plus souvent en supposant une variation linéaire en fonction du temps. En lissant la série « détrendée », on obtient le graphique de la Figure 2 pour la période 1856-2019:

L’oscillation AMO a une période comprise entre 60 et 70 ans. Le graphique montre que le dernier minimum de l’indice AMO a été atteint vers 1975 [11] et que depuis cette date, les températures moyennes de l’Atlantique Nord n’ont fait que monter pour atteindre un maximum entre 2005 et 2015: la période 1975-2010 correspond précisément à la dernière montée de température observée sur le site d’Armagh (voir Figure 1). Quant au mécanisme physique à la base de la période de 60-70 ans de l’AMO, il n’a pas été identifié à ce jour, même s’il a été établi [12] que sa périodicité n’est pas corrélée à celle du cycle solaire de 88 ans de Gleissberg.

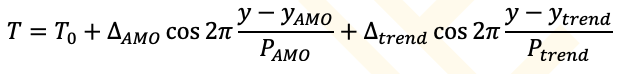

Les températures annuelles moyennes (c’est-à-dire non « détrendées ») calculées pour la surface de l’Atlantique Nord sont données à la Figure 3 (courbe bleue): elles montrent une augmentation de 0,5 à 0,6°C entre 1975 et 2010. Ces températures sont comparées à une courbe bipériodique (courbe rouge) de la forme:

où ‘y ‘ est l’année du calendrier moderne, avec pour les différents paramètres d’ajustement les valeurs suivantes:

La courbe bipériodique se justifie parce qu’elle permet de mettre en évidence la périodicité et l’amplitude des variations de températures en distinguant l’AMO multidécadale de la tendance multiséculaire (courbe rouge en pointillé sur la Fig. 3). La période AMO de 67 ans est relativement précise: on note que cette période est pratiquement le triple de celle du cycle solaire de Hale de 22 ans. Par contre, la période de la tendance est beaucoup plus longue et moins précise [14]: son ordre de grandeur de 670 ans est intéressant puisqu’il conduirait à un maximum de la tendance en 2047, le dernier minimum de la tendance étant prédit pour l’année 2047-335=1712, date qui est proche de celle du Minimum de Maunder. Il faut signaler que ce dernier Minimum a été également caractérisé par des températures océaniques basses dans l’Atlantique Nord avec un déplacement méridional de la banquise [15] qui a conduit à l’extinction des colonies Viking du Groenland dans les années 1400

de 1856 à 2019

Pour ce qui concerne les variations quantitatives des températures, on retiendra des valeurs des paramètres que l’écart entre le maximum et le minimum de l’AMO est de l’ordre de 0,5 °C. Cette valeur est inférieure à l’augmentation de 1,1°C observée à Armagh entre 1980 et 2007 (voir Fig. 1).

Si les variations des températures océaniques permettent d’expliquer une augmentation de 0,5°C sur cette période, elles n’expliquent que moins de la moitié de l’augmentation observée. Pour expliquer cette dernière, une autre contribution doit être identifiée.

3/ La contribution de l’effet de serre

A côté de l’effet de serre classique lié à l’existence d’une enceinte, les théoriciens du réchauffement climatique du GIEC ont introduit ce qu’on peut appeler l’effet de serre atmosphérique présent dans un milieu non cloisonné et ouvert comme l’atmosphère terrestre. Il peut être défini comme suit:

L’effet de serre est un phénomène radiatif causé par des gaz tels la vapeur d’eau ou le CO2 qui absorbent une fraction du rayonnement infrarouge émis par la Terre et le réémettent ensuite dans toutes les directions et notamment vers la surface terrestre dont la température serait, de ce fait, plus élevée qu’en l’absence de gaz absorbant l’infrarouge. Ces gaz sont dès lors qualifiés de gaz « à effet de serre ».

Cette définition est tirée du rapport WG1-AR4 de 2007 [16] préparé par le GIEC. Le raisonnement est que l’effet de serre se renforcerait suite à l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère terrestre ce qui expliquerait l’augmentation des températures terrestres observées à partir de 1980. Mais l’effet de serre est physiquement complexe et le diable se cache dans les détails.

Suivant les idées développées par G. Geuskens [17], il est important d’examiner les bases de l’effet de serre aussi bien sous l’angle de la physique atomique et moléculaire que sous l’angle de la physique statistique. L’absorption de rayonnement infrarouge par les gaz à effet de serre (GES) conduit à l’excitation des mouvements de vibration des molécules de ces gaz; dans la troposphère, soit entre 0 et 10 à 18 km d’altitude, ces molécules de GES sont par ailleurs soumises à un nombre très élevé de collisions.

Alors que les énergies des niveaux de vibration sont quantifiées [18], les énergies cinétiques de translation ne le sont pas. Pour avoir un effet de serre, il faut que la molécule de GES puisse se désexciter et revenir sur son niveau fondamental par l’émission d’un photon: on parle de fluorescence. Mais il suffira d’une collision inélastique (sans conservation de l’énergie de translation) pour rendre cette transition impossible.

Pour être effectif, l’effet de serre requiert donc que le temps séparant deux collisions inélastiques soit plus long que le temps nécessaire à l’émission du photon par la molécule de GES. C’est une condition extrêmement forte.

A la surface de la Terre, la fréquence des collisions dans le gaz atmosphérique peut être estimée [19] de l’ordre de 2.109 s-1. Pour une fraction de collisions inélastiques de 0,001% [17], la fréquence f des collisions correspondante se réduit à 2.104 s-1. Les temps d’émission de photons de longueurs d’onde de 13,9 à 15 µm par la molécule de CO2 sont fournis par Smirnov [20] et sont dans la fourchette 0,32 – 0,83 s. Le produit f est donc voisin de 10.000 à la surface de la Terre en restant supérieur à plusieurs dizaines au niveau de la tropopause. Pour que ce produit devienne nettement inférieur à l’unité et que l’effet de serre du CO2 devienne significatif, il est nécessaire de monter dans l’atmosphère nettement plus haut que la troposphère.

Cette conclusion est confirmée par la température très basse d’émission infrarouge descendante (« downwelling infrared radiance ») observée au sol par ciel clair [21], à savoir 160 K ou -110 °C pour la fenêtre d’émission du CO2 (longueurs d’onde comprises entre 8 et 15 µm ou 700 – 1200 cm-1): cette température très basse est représentative d’une altitude située dans la mésosphère (de l’ordre de 100 km).

Dans ces conditions, force est de constater que l’effet de serre dû au CO2 n’existe pas dans la basse atmosphère terrestre, alors qu’il existe à très haute altitude où il contribue à refroidir l’atmosphère.

4/ L’impact de l’activité solaire sur les températures

Pour des raisons encore inexpliquées, le Soleil est le siège de phénomènes cycliques récurrents, avec des périodes variant de 9 à 14 ans pour une moyenne de 11 ans: ces phénomènes traduisent ce qu’on appelle globalement l’activité solaire. Cette activité revêt des aspects multiples, le plus connu étant l’apparition temporaire de taches à la surface du Soleil, observées par les astronomes chinois de la dynastie Shang il y a plus de 2.000 ans et étudiées de manière systématique par Galilée et Scheiner en 1610. Une autre manifestation spectaculaire de l’activité solaire réside dans les aurores polaires observées et reprises depuis des temps immémoriaux par les légendes des populations des hautes latitudes. Les tempêtes solaires et géomagnétiques sont connues depuis l’ère du télégraphe, avec la célèbre éruption solaire observée par Richard Carrington en 1859. Le magnétisme des taches solaires a été découvert par Georges Hale en 1908. Les variations de luminance et de vent solaire nécessitent des sondes spatiales et n’ont donc pu être observées que depuis l’ère des satellites. Les années 2019 et 2020 sont marquées par l’arrivée des premières sondes dans le voisinage immédiat du Soleil, à savoir la sonde américaine (Parker Solar Probe, NASA) et la sonde européenne (Solar Orbiter, ESA). L’activité solaire est donc un domaine de recherche scientifique intense et où beaucoup reste à découvrir.

Deux théories sont développées aujourd’hui pour expliquer l’activité solaire: elle serait provoquée soit par des phénomènes magnétiques et l’effet dynamo [22] au sein du Soleil, soit par des forces gravitationnelles résultant de la dynamique du cortège planétaire [23]. Les effets magnétiques ou gravitationnels engendrent, s’ils sont suffisamment intenses, l’apparition des taches solaires. Ces mêmes effets sont d’autre part à la base des nano-éruptions ou « nanoflares » imaginées par Eugen Parker [24] et dont l’existence vient d’être confirmée par la sonde ESA Solar Orbiter [25]: ces nanoflares pourraient être responsables du chauffage de la couronne solaire et de l’émission du vent solaire et du flux de protons qui l’accompagne.

Parmi les multiples phénomènes qui accompagnent les cycles solaires, seuls deux transportent de l’énergie vers la Terre et sont donc susceptibles d’avoir un impact sur les températures terrestres: le flux radiatif appelé luminance solaire et le flux corpusculaire appelé vent solaire.

Au voisinage de l’orbite de la Terre autour du Soleil, la luminance totale en provenance du Soleil est voisine de 1365 W/m² : le spectre du rayonnement est voisin de celui d’un corps noir à 5800 K, avec un maximum de luminance pour la longueur d’onde de 0,5 µm. Au cours d’un cycle solaire, cette luminance augmente légèrement avec le nombre de taches solaires, puis diminue. Cette variation se concentre dans la partie dure du spectre (principalement dans le domaine ultraviolet): la variation de luminance totale ne dépasse par 0,2% soit moins de 3 W/m². Dans ces conditions, la luminance totale ne semble pas à même d’expliquer l’amplitude des fluctuations de température observées [26].

En excluant les variations des paramètres orbitaux de la Terre qui affectent à long terme la luminance et dont l’influence est démontrée à travers les paléoclimats [27], nous arrivons par élimination à la conclusion que le flux corpusculaire est le seul processus solaire susceptible d’influencer les températures terrestres à une échelle de temps de l’ordre de 10 ans. Ce point de vue a été présenté en 2019 par l’auteur [28] pour expliquer les fortes vagues de chaleur observées aux hautes latitudes en 2018 et 2019 dans le courant du cycle solaire 24.

Le mécanisme physique proposé est basé sur la capacité du flux quasi-statique de protons (c’est-à-dire la composante du vent solaire variant suffisamment lentement dans le temps) de pénétrer le champ magnétique terrestre et de déposer l’énergie cinétique des protons par Bremstrahlung dans la haute atmosphère terrestre.

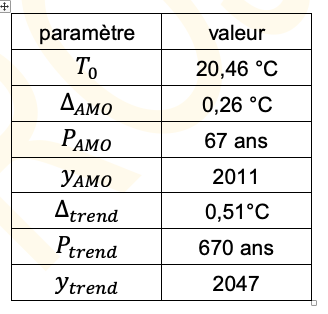

Le flux de protons croissant puis décroissant au cours d’un cycle solaire, la déposition d’énergie dans l’atmosphère terrestre varie de la même façon. On peut concevoir que, durant la dernière partie toujours calme d’un cycle solaire suffisamment long, le flux de protons devienne faible au point de ne plus influencer les températures: ceci reviendrait à avoir une corrélation entre la longueur du cycle solaire et la température terrestre correspondante. Or, une telle corrélation a été mise en évidence par Friis-Christensen et Lassen [29] en 1991 et confirmée en 1996 par Butler et Johnston [30], ces derniers arrivant au résultat très simple:

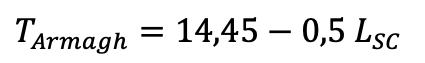

T Armagh désignant la température moyenne annuelle du site d’observation en °C et désignant la longueur du cycle solaire en années. Avec cette corrélation, un cycle long de 14 ans aurait une température moyenne inférieure de 2,5°C à celle d’un cycle court de 9 ans: un tel écart est très important.

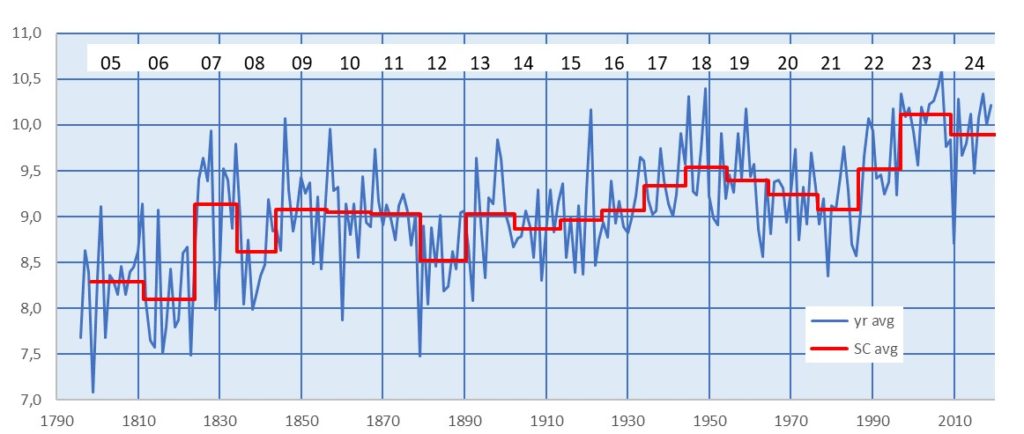

Pour illustrer l’effet des cycles solaires sur les températures, la Figure 4 présente en bleu l’historique de température de la Figure 1, mais en visualisant en rouge les températures moyennes observées pour les cycles solaires 5 à 24: on observe une relation étroite entre augmentation ou diminution de la température et passage d’un cycle solaire au cycle suivant.

de 1796 à 2019

On peut donc conclure à l’influence de la longueur des cycles solaires sur les températures terrestres.

(fin de la 1ère partie)

Note : Dans le présent article d’opinion, l’auteur donne librement ses idées, de manière complètement indépendante et sans aucun conflit d’intérêts sur des questions d’intérêt universel, avec comme seul but l’avancement de l’humanité et de la science.

Il remercie le Comité Editorial de Science, Climat & Energie pour les conseils et commentaires utiles.

Pour contacter l’auteur, merci d’envoyer votre message à info@science-climat-energie.be

PARTIE 2/2, A PARAITRE PROCHAINEMENT SUR SCE

5/ La longueur des cycles solaires

6/ Les jours sans taches solaires (« spotless days’)

7/ La maximum d’activité solaire de 1960

8/ Quelques perspectives pour le 21ème siècle et siècles suivants

Résumé/Conclusion

REFERENCES

Liste des références

[1J Hansen et al., Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon Dioxide, Science, 231 (1981), pp 957-966, https://science.sciencemag.org/content/213/4511/957.abstract

[2] audition J. Hansen, https://pulitzercenter.org/sites/default/files/june_23_1988_senate_hearing_1.pdf

[3] Il faut rappeler que cette période était celle de plusieurs grands changements: fin de la guerre froide, disparition de l’URSS, réunification de l’Allemagne, fermeture des mines de charbon britanniques; les USA étaient la seule superpuissance et les pays BRIC n’avaient pas leur influence actuelle.

[4] Résolution 43/53 de l’Assemblée Générale de l’ONU du 6 décembre 1988

[5] C.J. Butler et al., Air temperatures at Armagh Observatory, Northern Ireland, from 1796 to 2002, Int. J. Climatology 2005, https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/joc.1148

[6]https://www.metoffice.gov.uk/pub/data/weather/uk/climate/stationdata/armaghdata.txt

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_hiatus

[8 ]sur le plus court terme, il faut mentionner la NAO ou Northern Atlantic Oscillation

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

[10] https://psl.noaa.gov/data/timeseries/AMO/

[11] pour rappel, la banquise a été observée sur la côte belge durant l’hiver 1962-1963.

[12] M.F. Knudsen et al., Tracking the Atlantic Multidecadal Oscillation through the last 8,000 years, Nature Communications (2011), DOI: 10.1038/ncomms1186

[13] d’après www.climate4you.com

[14] il ne saurait en être autrement puisque l’intervalle entre 2019 et 1856 n’est que de 163 ans

[15] N.-A. Mörner et al., Changes in Barents Sea Ice Edge Positions in the Last 440 years: A Review of Possible Driving Forces, Int. J. Astr. (2020) 10, pp 97-164

[16] Le Treut, H., R. Somerville, U. Cubasch, Y. Ding, C. Mauritzen, A. Mokssit, T. Peterson and M. Prather, 2007: Historical Overview of Climate Change. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

[17] G. Geuskens, http://www.science-climat-energie.be/2018/08/06/le-co2-et-le-climat-avec-et-sans-effet-de-serre/

[18] les niveaux d’énergie quantifiés ou discrets correspondent à des raies d’absorption ou d’émission

[19] voir calculateur: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Kinetic/frecol.html

[20] B.M. Smirnov, Collision and radiative processes in emission of atmospheric carbon dioxide, J. Phys. D: Appl. Phys. (2018) 51214004

[21] https://www2.meteo.uni-bonn.de/projekte/SPPMeteo/wiki/lib/exe/fetch.php?id=cops_2a&cache=cache&media=cops_summer_school.turner_hsr_infrared.notes.pdf

[22] P. Charbonneau, Dynamo models of the solar cycle. Living Rev Sol Phys 17, 4 (2020), https://doi.org/10.1007/s41116-020-00025-6

[23] R. G. Wilson, B. D. Carter, and I. A. Waite, Does a Spin–Orbit Coupling Between the Sun and the Jovian Planets Govern the Solar Cycle ? Publ. Astr. Soc. Australia, 2008, 25, pp 85–93

[24] E. Parker, Nanoflares and the Solar X-Ray Corona, ApJ (1988) 330, p.474

[25] Solar Orbiter’s first images reveal ‘campfires’ on the Sun, 16/07/2020 https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter/Solar_Orbiter_s_first_images_reveal_campfires_on_the_Sun

[26] IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp., Chapter 5, p 393.

[27] André Berger, Le Climat de la Terre, Editions De Boeck Université, Bruxelles, 1992, p 97 et seq

[28] J. van Vliet, https://www.science-climat-energie.be/2019/09/05/recent-global-heat-waves-are-correlated-to-an-exceptional-solar-cycle-24/

[29] E. Friis-Christensen, K. Lassen, Length of the Solar Cycle: an Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate, Science, News Series, 254 (1991) pp. 698-700

[30] C.J. Butler, D.J. Johnston, A provisionnal mean air temperature series for Armagh Observatory, Journal of Atm. and Terr. Phys., 58 (1996) pp 1657-1672

[31] W. Soon, The Maunder Minimum and the Variable Sun-Earth Connection, 2003, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

[32] http://www.arrl.org/news/noaa-nasa-panel-concurs-that-solar-cycle-25-will-peak-in-july-2025

[33] F. Clette et al., The revised Brussels-Locarno Sunspot Number (1981-2015), https://arxiv.org/abs/1507.07803

[34] IAU1508, Press Release, 7.8.2015, Corrected Sunspot History Suggests Climate Change since the Industrial Revolution not due to Natural Solar Trends, https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1508/ [35] Arlt, R., Vaquero, J.M., Historical sunspot records. Living Rev Sol Phys 17, 1 (2020) https://doi.org/10.1007/s41116-020-0023-y

[36] pour rappel, une fonction analytique peut être développée en série de Taylor

[37] cela n’a rien d’étonnant puisque la longueur moyenne des cycles solaires est voisine de 11 ans

[38]https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2020/06/03/sunny-may-but-only-the-48th-warmest/

[39] Schmidt, M. W. & Hertzberg, J. E. (2011) Abrupt Climate Change During the Last Ice Age. Nature Education Knowledge 3(10):11 https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/abrupt-climate-change-during-the-last-ice-24288097/

Votre analyse est fort intéressante par la spécificité de ce site (Observatoire d’Armagh en Irlande du Nord) et ses enregistrements sur une aussi longue période météo.

Certains du MET Office ne devraient pas en être toujours fiers, eux qui tendent à pencher vers les thèses GIECiennes en se ralliant …comme bien d’autres… à l’après-1979 !

Armagh : dans un pays rural (alors en sous-développement économique), exposé à un climat Atlantique = périodicité(s) de l’AMO et l’influence saisonnière courte et variable de l’anticyclone des Açores

Armagh, suffisamment éloignée de l’Angleterre (alors en phase d’instrialisation = Liverpool-Manchester à + – 350km) que pour ne pas devoir en subir les influences atmosphériques directes !

Par contre Armagh susceptible d’exposition répétée aux cycles et flux solaires !

Merci et vivement votre 2e partie d’article !

Article d’un grand intérêt. Je n’avais jamais entendu parler de cet enregistrement ; on ne parle que de celui du centre de l’Angleterre, plus long à vrai dire.

Bravo pour l’exposé et en vous remerciant pour cet investissement personnel.